- Сайт о городе Соколе и Сокольском округе

Воздушные рабочие войны

Нападение фашистской Германии на Советский Союз в начале войны поставило советскую авиацию в тяжелое положение. Уже в первый день войны немецкая авиация нанесла внезапные удары по советским аэродромам, расположенным в непосредственной близости от границ, на которых базировалось 65% авиации западных военных округов. На земле было уничтожено 800 и в воздухе 400 наших самолетов, поэтому немецкие лётчики завоевали стратегическое господство в воздухе.

Всего за годы войны в стране было подготовлено 44 093 летчика. Из них 27 600 на протяжении всей Великой Отечественной войны погибли в бою: 11 874 летчика-истребителя, 7837 летчиков-штурмовиков, 6613 членов экипажей бомбардировщиков, 689 пилотов вспомогательной авиации и 587 летчиков-разведчиков.

Среди них были сокольчане, мечтавшие о полётах в чистом и голубом небе, но им пришлось в те далёкие военные годы защищать его от врага и сражаться в тяжёлых поединках с немецкими асами с первых дней войны…

Не вернулся с боевого задания

Случайно, ища информацию об одном пропавшем без вести экипаже в 1941 году, меня заинтересовала небольшая заметка Юрия Ржевцева о воздушном стрелке – радисте одного из трёх пропавших без вести 12 июля 1941 года экипажей пикировщиков Пе-2 Соколове Николае Александровиче с ссылкой на источник ЦАМО.

Соколов Николай родился в 1918 году. Перед призывом в РККА проживал в г. Сокол Вологодской области на улице Банковская, дом 3, кв. 4. В документах его родственники не указаны, только адрес.

К весне 1941 года Соколов Николай уже был военнослужащим кадрового состава ВВС РККА: в рядах 60-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 49-й бомбардировочной авиационной дивизии ВВС Харьковского военного округа с местом дислокации в авиагарнизоне «Лебедин» (г. Лебедин Сумской области УССР). Имел звание: старший сержант и должность воздушного стрелка – радиста пикирующего бомбардировщика ПЕ-2, прозванного «Пешкой».

В самом начале июня 1941 года взлётно-подъёмный и лётно-технический состав был переброшен в авиагарнизон «Климовичи» (окрестности деревни Барсуки Климовичского района Могилёвской области Белорусской ССР), где на штучных пикировщиках Пе-2 начался процесс освоения экипажами этой новой для них машины.

К началу июля 1941 года полк вновь находился в авиагарнизоне «Лебедин» и имел на своём вооружении 22 пикирующих бомбардировщика марки «Пе-2», а 7 июля все ПЕ-2 покинули аэродром «Лебедин» и прибыли в авиагарнизон «Климовичи».

9 июля 1941 года полк включён в состав действующей армии с подчинением управлению 11-й смешанной авиационной дивизии Западного фронта. 10 июля полк принял боевое крещение. В этот день с боевого задания не вернулись три самолёта. Экипажи лётчиков пропали без вести.

В небе каждый день шли жаркие бои с фашистскими самолётами. Пользуясь тем, что наши Пе-2 не сопровождались первые месяцы войны истребителями, они несли большие потери. 11 июля с боевого задания не вернулись шесть самолётов. По некоторым данным, в эти июльские дни 1941 года, бомбардировщики Пе-2 бомбили немецкие переправы через р. Днепр в районе Могилёвской области, БССР.

Согласно донесениям безвозвратных потерь в этот день, 12 июля 1941 года, с боевого задания не вернулось ещё три самолёта 60-го СБАП. Среди не вернувшихся экипажей были два экипажа самолёта, в составе одного из них находился старший сержант Соколов Николай Александрович, воздушный стрелок – радист. Шёл 21-й день жестокой войны. Члены экипажей официально были объявлены пропавшими без вести с 12.07.1941 года.

Ещё три недели оставшиеся «Пешки» вылетали на боевые задания, но силы были неравными. 5 августа 1941 года 60-й скоростной бомбардировочный авиационный полк официально был выведен из состава действующей армии и, судя по всему, расформирован.

Что мы знаем о старшем сержанте Соколове? Фактически ничего. Имя его оказалось забытым на долгие десятилетия, так как до сих пор не увековечено в Книге Памяти Вологодской области. Наш долг: вернуть его имя в историю и помнить о тех, кто погиб в первые дни войны, не жалея своих молодых жизней!

Прерванный полёт

В начале 2018 года в социальных сетях прошла одна небольшая заметка. Поисковый отряд «Зов сердца» обратился к сокольчанам с просьбой: помочь найти родственников погибшего младшего сержанта Кузичева Ивана Николаевича, стрелка – радиста, уроженца г. Кадников Сокольского района Вологодской области. К сожалению, за год никто не откликнулся, и я решила попробовать свои силы в поисках семьи младшего сержанта.

Семья Кузичевых перед войной проживала в тихом, уютном и небольшом городе Кадников на улице Октябрьская, дом 18. Этот дом давно не существует. Неоднократные попытки разыскать родственников и связаться с ними заканчивались неудачами.

Но, собирая материал по крупицам, наконец – то, удалось восстановить частично семейную картину Кузичевых. Главой семьи был Николай Иванович, 1896 рождения, а хозяйкой – Мария Давыдовна. В семье подрастали трое сыновей: старший Николай, 1917 г.р., средний – Иван, 1920 г.р. и младший – Анатолий, 1923 года рождения.

Обычная советская семья, но время бежало быстро, подрастали сыновья и не заметили, как в ноябре 1939 года проводили на военную службу в Красную Армию Ивана. Первоначальное место службы неизвестно, но…

Вышедший приказ Народных комиссаров обороны (НКО) СССР за № 0362 от 22.12.1940 года позволял набирать в лётные школы и училища «кандидатов из числа призывников на военной службе и с 01.12.1940 года стали выпускаться в звании «сержант», а окончившие с отличием – «старший сержант». Учёба в мирное время длилась 1 год, в военное сократилась до 6 месяцев.

В связи с тем, в Военно-Воздушных силах Красной Армии происходило формирование 81-го дальнебомбардировочного авиаполка в г. Новочеркасске Ростовской области на аэродроме Хотунок с 1 марта 1940 по 27.06.1940 года, красноармейца Кузичева могли направить на учебу в школу младших авиационных специалистов (ШМАС) по специальности стрелок – радист.

27 июня 1940 года 81-й ДБАП закончил своё формирование и был включён в состав 50-й дальнебомбардировочной авиадивизии 4-го авиакорпуса. К 22.06.1941 года полк имел 46 экипажей, летающих только днём. С началом войны полк перелетел на аэродром «Запорожье» и начал боевые действия в ночь на 24 июня 1941 года, а на следующий день понёс тяжёлые потери.

В воздушном бою с 23-мя истребителями противника было сбито семь наших машин. Судьба многих членов экипажей неизвестна до сих пор. До августа 1941 года полк в основном действовал днём, небольшими группами самолётов со средних и малых высот без прикрытия истребителей.

Они творили небывалые «чудеса», мстя за своих погибших товарищей. В сентябре 1941 года, не прекращая дневные вылеты, прошли обучение ночью на запасном аэродроме 25 экипажей. Потери существенно сократились, ночные удары стали мощнее. В лунную ночь на 10 октября 1941 года, экипаж ст. лейтенанта В. Осипова с первого же захода, поразил прекрасно видную с высоты понтонную переправу через Днепр. Немцы даже не успели воспользоваться своей ПВО.

К концу 1941 года в составе полка оставалось только 11 экипажей самолётов, остальные были сбиты в ходе дневных боёв с немецкими истребителями. В 1942 году. полк, главным образом, производил боевые действия ночью одиночными экипажами. Основными задачами являлись срыв перевозок противника на железнодорожных узлах Иловайская, Павлоград, Славянск, Волноваха.

С образованием авиации дальнего действия, 08 марта 1942 года полк перешёл на новый штат.

26 марта 1942 года постановлением ГКО СССР № 1498 название самолёта 15ДБ-3Ф было изменено на ИЛ-4 в честь авиаконструктора Илюшина С.В.

ИЛ-4 являлся дальнейшим развитием ДБ-3 и использовался как самолёт сопровождения, торпедоносец, самолёт фоторазведчик. Само название «дальний бомбардировщик» красноречиво говорит об основном боевом назначении самолета — нанесение бомбовых ударов в глубоком тылу противника — уничтожение сосредоточений войск, крупных складов, промышленных объектов военного значения и т.д…

В марте полк выполнял боевые задачи в интересах командования ВВС 56-й общевойсковой армии, нанося удары по обороне противника на высотах «Соленый» и «Армянский», действую группами самолетов днем с высот 400- 1200 м. во взаимодействии с истребителями и штурмовой авиацией фронта.

В мае 1942 года экипажи полка наносили удары по порту, металлургическому заводу и немецким штабам в г. Мариуполе. Несколько ночных налетов выполнено по аэродромам Полтава, Чугуев и Славянск. В ночь на 13 июня шесть Ил-4 бомбили аэродром Полтава, где было уничтожено 15 самолетов.

18 июня 1942 года был отправлен на боевое задание экипаж ИЛ-4, где стрелком – радистом числился сержант Кузичев Иван Николаевич, наш земляк. Вместе с ним погиб при выполнении боевого задания воздушный стрелок Семёнов Андрей Максимович из Смоленской области.

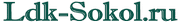

Они оба были похоронены местными жителями г. Шахты Ростовской области. С 22.07.1942 по 12.02.1943 год город был оккупирован фашистскими войсками. Большая часть могил и имен погибших не сохранились. После войны имя Кузичева Ивана Николаевича вместе с другими именами погибших было вписано на плитах мемориального комплекса, расположенного в Парке культуры и отдыха «Центральный» в г. Шахты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за № 605\259 «О награждении орденами и медалями начальствующего и рядового состава ВВС Красной Армии» за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество сержант КУЗИЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ был награждён орденом Красной Звезды. Но, увы… Иван погиб на 362 день войны…

*****

Сокольский РВК направил извещение о гибели сына Ивана отцу Николаю Ивановичу в конце августа 1942 года. Мария Давыдовна каждый день ждала весточку с фронта от сыновей Николая и Анатолия.

Старший Николай был призван на военную службу 19 августа 1940 года Вологодским ГВК Вологодской области г. Вологда. Прошёл всю войну в железнодорожных войсках.

Старший Николай был призван на военную службу 19 августа 1940 года Вологодским ГВК Вологодской области г. Вологда. Прошёл всю войну в железнодорожных войсках.

Награждён: тремя орденами Красной Звезды (15.12.1944, 29.10.1944 и 30.12.1956 года); медаль «За Победу над Германией» (09.05.1945 года); медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950 года); орден Отечественной войны 2 степени (06.04.1985 года).

Окончил военную службу Кузичев Николай Николаевич в звании «майор» 06 августа 1966 года. Проживал в г. Минске.

Младший сын Анатолий был призван Сокольским РВК в начале войны, 5 августа 1941 года. Информации о нём мало. О месте службы ничего не сказано. Закончил войну в звании «лейтенант». Награждён медалью «За Победу над Германией» (09.05.1945 года) Окончил службу: 31.10.1950 года. Умер: 09.05.1965 года.

Отец Кузичев Николай Иванович умер 28 февраля 1955 года. Мать Кузичева Мария Давыдовна умерла 14 сентября 1979 года в возрасте 83 года. Николай Николаевич приезжал на похороны матери, позже он продал дом на ул. Октябрьская, 18 в городе Кадников Сокольского района.

Других родственников Кузичева Ивана Николаевича я не нашла. Такова история этой семьи.

Имена на обелиске

Очень похожа военная судьба другого нашего сокольчанина Комарова Валентина Ивановича, 14.02.1919 года рождения. В начале сентября 2018 года сводная экспедиция поисковых отрядов провела работы по подъёму из болотистого участка леса фрагменты и моторы самолёта Пе-2 в Малоярославецком районе Калужской области.

По обнаруженному заводскому номеру 12-52, было определено, что машина принадлежит 2-му отдельному авиаполку дальней разведки Генштаба РККА и значится пропавшей без вести при вылете на разведку войск противника 12 октября 1941 года.

В ходе трехдневной работы были обнаружены останки экипажа, и по найденным номерам моторов была подтверждена версия принадлежности самолёта и экипажа данному авиаполку в составе: командира звена, младшего лейтенанта Бердника Павла Александровича; штурмана звена, старшего лейтенанта Пухальского Павла Васильевича и стрелка – радиста, сержанта Комарова Валентина Ивановича, уроженца Вологодской области.

Начались поиски родственников погибшего экипажа. Поиски родственников Комарова осложнялись тем, что в документах безвозвратных потерь у него числилась мать без имени – отчества с указанием адреса: г. Сокол, ул. Горького, дом 15, кв. 8

Надежда не оставляла, что найду сведения о матери, но столько лет прошло… Тогда решила посетить дом по данному адресу. Самым старшим жителем по возрасту оказался с 1947 года рождения, но, и он ничего не мог вспомнить о пожилой женщине, проживавшей в 60-х годах прошлого века. Опять поиски зашли в тупик…

Разговор зашёл о капитальном ремонте дома: в каком году он был, и все ли жители вернулись в этот дом позже? И тут Леонид вспомнил, что после ремонта в 1970 году одна одинокая старушка не вернулась на прежнее место жительства. Почувствовала облегчение, что не всё потеряно. Так и оказалось: Комарова Вера Николаевна умерла 11 ноября 1970 года в возрасте 74-лет и хоронил её сын Комаров Борис Иванович, 1920 года рождения, проживавший в городе Великий Новгород.

Он был младшим братом Валентина. Запросы о нём и о членах его семьи были направлены в соответствующие учреждения Новгородской области. Вскоре пришёл ответ, что Комаров Борис Иванович умер в 1984 году, а его младшая дочь и жена переехали к старшей его дочери Татьяне в Венгрию. Казалось, всё… след оборвался и поиск закончился…

Но, вскоре мне позвонили из Новгорода и узнав причину поисков семьи Комаровых, пообещали связаться с родственниками со стороны жены Бориса Ивановича и сообщить им о найденном поисковыми отрядами место гибели экипажа самолёта, в котором находился Комаров Валентин.

Дней через десять мне пришло взволнованное сообщение из Венгрии от Татьяны Дюрица (Комаровой). Она слышала от отца, что его старший брат Валентин пропал без вести осенью 1941 года, но почти ничего не знает о нём, и фотография в семейном альбоме не сохранилась, а в Соколе они с сестрой раньше гостили летом у бабушки Веры, которая работала в аптеке на улице Горького.

Все данные и координаты Татьяны (с её разрешения) были направлены руководителю поискового отряда «Беспокойные сердца» Елене Борисовой. Прошло чуть больше года, как были подняты останки экипажа. К этому времени были поисковиками найдены родственники Бердника П.А. и Пухальского П.В. Когда все родные погибшего экипажа были извещены о найденных останках пилотов, начались приготовления к проведению торжественно – траурной церемонии захоронения.

Через 78 лет гибели пилотов, 25 сентября 2019 года останки экипажа ПЕ-2 и других воинов были преданы земле на «Поле Славы» в Малоярославецком районе Калужской области. На могиле экипажа была установлена памятная доска, на которой нанесены фотографии лётчиков Бердника и Пухальского, а в виду отсутствия фото радиста Комарова В.И. – самолёт ПЕ-2.

Так что же известно о судьбе нашего земляка, стрелка – радиста Комарова Валентина Ивановича, 14.02.1919 года рождения?

В 1939 году был призван на военную службу. Учился в г. Лебедин Сумской области УССР в школе младших авиационных специалистов (ШМАС). Там принял присягу Красной Армии. Затем служба в 60-м скоростном бомбардировочном авиационном полку 49-й бомбардировочной авиационной дивизии ВВС Харьковского военного округа с местом дислокации в авиагарнизоне «Лебедин» (г. Лебедин Сумской области УССР). Имел звание: сержант и должность воздушного стрелка – радиста до августа 1941 года.

5 августа 1941 года 60-й СБАП был расформирован. В начале августа на аэродроме Монино начали формировать 2-й авиационный полк дальней разведки Главного Командования Красной Армии (2-й апдр ГК КА), в который был переведен сержант Комаров Валентин Иванович.

Его зачислили в списки личного состава полка и назначили на должность воздушных стрелков – радистов в 3-ю эскадрилью. Полк вооружили самолетами Пе-2. В начале октября часть достигла боеготового состояния, располагая 25 экипажами и 26 исправными Пе-2.

Экипажи Пе-2 использовали самолёт в качестве бомбардировщика и фоторазведчика. Они должны были выявлять составы группировок противника и наблюдать за его передвижением по железным, шоссейным и грунтовым дорогам. А также вести разведку и наблюдение за аэродромами противника.

Сектор, в котором выполнялось большинство заданий, имел границы: слева — Рославль, Могилев, справа — Калинин, Торопец, Новосокольники, вплоть до рубежа Невель — Витебск — Орша — Могилев. До 17 октября 1941 года самолёты Пе-2 вылетали на боевые задания без истребительского прикрытия и несли тяжёлые потери.

12 октября не вернулся с боевого задания экипаж самолёта Пе-2 третьей эскадрильи в составе командира звена, младшего лейтенанта Бердника Павла Александровича, штурмана, старшего лейтенанта Пухальского Павла Васильевича и воздушного стрелка – радиста, сержанта Комарова Валентина Ивановича.

Не возвратившийся с боевого задания экипаж Бердника П.А. внесли в списки безвозвратных потерь с формулировкой в приказе 2 орап от 28 октября 1941 года: «…вылетевшие 12 октября 1941 года на выполнение боевого задания и не вернувшиеся до сего времени — считать не вернувшимися с боевого задания…».

Судьба Комарова Валентина Ивановича и его боевых товарищей так бы и осталась неизвестной, и считались бы они попавшим без вести, но… в 2017 году их нашли…

В июне 2024 года Татьяна Дюрица смогла приехать в Россию и посетить могилу своего дяди в Малоярославецком районе Калужской области. Фотографию Валентина она нашла тогда у своих родственников и прислала мне недавно.

Я её переслала Елене Борисовой, руководителю поискового отряда «Беспокойные сердца». Она пообещала Татьяне поместить фотографию Валентина в школьный музей и поменять на могиле памятную табличку. Боевые друзья опять будут вместе втроём смотреть с неё на молодое поколение России, ради которого они пожертвовали своими молодыми жизнями в далёком 1941 году! Помните об этом!

На страже неба. Бортмеханик

В семьях раньше младшие братья старались подражать старшим. Вот, и в семье Комаровых Борис подражал Валентину, а как иначе? Мать Вера Николаевна одна поднимала сыновей. Её муж Иван Михайлович умер в 30-х годах прошлого века.

У Бориса были «золотые» руки, и он любил возиться с техникой. Окончив школу, в сентябре 1937 года устроился на работу и до призыва в РККА, 23.09.1940 года, работал на Сокольской бумажной фабрике им. В. Куйбышева в механическом цехе токарем.

Вскоре началась война. По найденным документам на сайте «Память народа» известно, что Борис Комаров воевал в 335 отдельном минном батальоне 17-й миндивизии храбро и мужественно, защищая и обороняя разрушенный город Сталинград.

В жизни у каждого человека могут случаться ошибки. Какой совершил проступок в апреле 1944 года, теперь не узнать, но его судил Военный Трибунал 11-й запасной стрелковой бригады. Вместо восьми лет лишения свободы Комаров Борис воевал три месяца с сентября по ноябрь 1944 года в 368-м штрафной роте, чтобы вернуть своё доброе имя.

Об этом факте жизни отца не знала даже дочь Татьяна Дюрица. Но, на войне, как на войне, случалось всякое, поэтому в Новгородский ГВК был сделан запрос о данном эпизоде его жизни…

Ответ подтвердил, что старшина Комаров Борис Иванович, 1920 г.р., в период с сентября 1944 г. по ноябрь 1944 года проходил службу в 368 отдельной штрафной роте (ОШР), которая в тот период была придана 395 стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. Вот, так раскрылась военная тайна Бориса Ивановича, о которой он не рассказывал никому, даже своим близким родным. Причины могли быть разными.

До Победы оставалось где – то полгода. Борис Иванович получил, по всей видимости, назначение в должности бортмехаником в новую в/часть 11 гвардейский бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав в 3-й гв. Сталинградский бомбардировочный авиационный корпус.

Бортмеханик – член лётной команды, который проводит техническое обслуживание самолётов. Его задача следить за состоянием воздушных судов на земле, так и в небе.

Бортмеханик – член лётной команды, который проводит техническое обслуживание самолётов. Его задача следить за состоянием воздушных судов на земле, так и в небе.

По содержанию деятельности и требованиям к специалистам этого класса в наибольшей степени соответствуют интерес к техническим дисциплинам, активное участие в ремонте бытовой техники, наличие технического образования, а Бориса всегда интересовала техника, да и работал несколько лет токарем на комбинате до призыва в Красную Армию.

На заключительном этапе Великой Отечественной войны весной 1945 года в разгроме войск нацисткой Германии под Кёнигсбергом, Кюстринском плацдарме и в Берлинской наступательной операции участвовал 3-й гвардейский Сталинградский БАК. Участвовал и принимал участие 11 гвардейский бомбардировочный авиационный полк, самолеты которого обслуживал Комаров Борис Иванович.

Блестяще проведённая операция и мужество советских солдат и офицеров, с которым сражались с врагом за прекращение 4-х летнего кошмара войны, привели к Победе советского народа над фашизмом. Она пришла 9 мая 1945 года.

Закончилась война, но не закончилась военная служба Бориса Комарова бортмехаником всё в том же авиационном полку. В конце декабря 1945 года 11 гв. БАП был переименован в 197 гв. БАП, в апреле 1946 году – в 197-й гв. военно – транспортный авиационный Сталинский Краснознамённый полк, находящийся до 1949 года на территории Советской оккупационной зоны, а затем – на аэродромах ГДР.

Страна постепенно переходила на мирную жизнь. Осенью 1949 года Борис приехал в Сокол в гости к матери Вере Николаевне из Германии и случайно познакомился с девушкой, которая гостила в Соколе у родственников. Через несколько дней они пришли в Сокольский ЗАГС и расписались. Так родилась новая семья Комаровых.

Страна постепенно переходила на мирную жизнь. Осенью 1949 года Борис приехал в Сокол в гости к матери Вере Николаевне из Германии и случайно познакомился с девушкой, которая гостила в Соколе у родственников. Через несколько дней они пришли в Сокольский ЗАГС и расписались. Так родилась новая семья Комаровых.

После рождения старшей дочери Татьяны в 1952 году Борис Иванович демобилизовался. Семья некоторое время жила в г. Череповце, а затем переехала на новое место жительство, на малую родину жены Валентины Михайловны – в Новгородскую область. Так и жизнь пролетела в работе и в заботе о семье. Умер Борис Иванович в 1984 году.

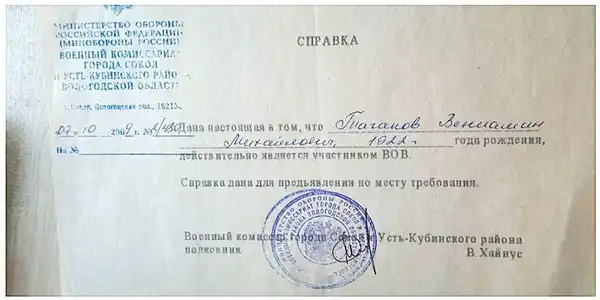

После того, как разыскала его дочь Татьяну, проживавшую много лет в Венгрии, она прислала документы Бориса Ивановича и его две фотографии. Несмотря на свою молодость, пришедшую на годы войны, старшина Комаров достойно выполнил свой солдатский долг перед Родиной и народом.

Он награждён правительственными наградами: медаль «За оборону Сталинграда» (27.09.1943 года); медаль «За Победу над Германией» (26.03.1946 года); медаль «За взятие Берлина» (20.09.1946 года); медаль «За взятие Кенигсберга» (25.12.1946 года); медаль «За боевые заслуги» (17.05.1951 года и 19.11.1951 года).

Татьяна Дюрица (Комарова) передала слова благодарности: «Ещё раз спасибо всем, кто занимается поисками наших родственников, погибших на войне. Хорошо, что есть энтузиасты, которые возвращают нам надежду на сохранение памяти, подтверждая своей деятельностью слова: «Никто не забыт и ничто не забыто!».

Победы в воздухе ковали на земле

Военно – воздушные силы нашей страны с честью выполняли долг перед Родиной в годы Великой Отечественной войны: лётчики, бортмеханики и инженерно-авиационная служба. Победа в воздухе в поединках с врагом часто зависела от того, как наземные технические службы устранят неполадки и подготовят самолёты к вылету на боевые задания, а инженер по вооружению самолётов обеспечит постоянную исправность вооружения, надёжную его работу и эффективное использование лётным составом.

Одним из таких инженеров по вооружению самолетов 101 авиаполка дальнего действия был инженер – капитан Левин Николай Николаевич, 1915 года рождения. Что может рассказать о человеке старая довоенная фотография? О многом… Да и в памяти сохранились отрывки детских воспоминаний в рассказах отца о нём…

До призыва в РККА Николай проживал в деревне Перхурьево Сокольского района вместе с матерью. 31 июля 1934 года призван Сокольским РВК в Красную Армию. Во время очередного отпуска по приезду к матери в 1938 году познакомился с молодой, красивой и бойкой девушкой Анной Александровной Майоровой, работавшей учительницей начальных классов. Вскоре поженились, а через несколько лет счастливой жизни началась война…

В Действующей Армии Левин Николай находился с начала войны. Так получилось, что о его военной службе почти неизвестно ничего. О ней можно судить по наградным документам Левина Н.Н. и отследить его боевой путь по боевому пути 101–го авиаполка дальнего действия, в которой он прослужил всю войну.

15 апреля по 25 мая1942 года на подмосковном аэродроме «Чкаловский» начал формирование 101 транспортный авиаполк дальнего действия под командованием Героя Советского Союза, полковника и знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой.

С 25 мая 1942 года с аэродрома Уразово стали совершаться боевые вылеты с целью доставки груза окружённым частям Красной Армии около деревень Балаклейского района Харьковской области. А в середине июня 1942 года часть самолётов 101-го АП вошли в оперативную группу транспортных самолётов для обеспечения частей Второй Ударной Армии, ведущей бои в окружении, совершив более ста вылетов без боевых потерь.

Фашистские войска рвались к Волге, к Сталинграду, на Кавказ… С 26 июня по 19 августа 1942 года полк наносил бомбардировочные удары по коммуникациям противника и железнодорожным узлам на Московском и Сталинградском направлениях: Курск, Орёл, Вязьма, Щигры, Льгов, Полтава, Ржев. Практически каждую ночь самолёты делали по два боевых вылета.

В связи с выходом немецких войск на подступы к Сталинграду, с 22 августа п 15 сентября 1942 года, силами экипажей полка осуществляли бомбардировку переправ через р. Дон, а также скопления эшелонов на узловых станциях и войск противника на подступах к Сталинграду.

Почти с первых дней войны на оккупированных врагом территориях Советского Союза начало развиваться партизанское движение, перешедшее в народную войну. С 15 сентября 1942 года полк снимают со Сталинградского направления и направляют в распоряжение Центрального Штаба партизанского движения и по 31 декабря 1942 года экипажи совершают налёты по заданиям Белорусского, Украинского, Брянского, Калининского и Западного штабов. К зиме 1042\1943 года количество крупных партизанских соединений в глубоком тылу во много раз возросло.

Экипажи полка доставляли добрые вести, продовольствие, боеприпасы, рации и запчасти к ним, забрасывали десант, а на обратном пути забирали раненых партизан, детей и женщин. Вывезено с территории захваченной врагом ценностей на сумму 2 мил. рублей, разных грузов — 44 тонны.

К концу мая 1943 года лётчики 101-го АП освоили более десятка партизанских аэродромов. В дальнейшем полёты по обеспечению партизан становятся приоритетной работой полка. По количеству вывезенных детей с оккупированных территорий, оценивалась боевая работа экипажей

До окончания войны ещё далеко, почти два года тяжёлой и изнурительной работы, часто без сна и отдыха… Впереди – лето 1943 года, и бомбардировки железнодорожных станций Карачев, Унеча, Болхов, Навля… Осенью 1943 года полк наносит удары на рубежи Великие Луки – Витебск- Могилёв – Мозырь.

Зимой 1944 года участвует в ликвидации прорыва блокады Ленинграда, совместно с другими авиадивизиями производят бомбардировочные удары в районе Красного Села. Экипажи полка совершали по несколько вылетов за ночь, а некоторые – по шесть боевых вылетов, так как перед авиаполком была поставлена боевая задача: действовать с максимальным напряжением вылетов.

27 мая 1944 года за участие в ликвидации блокады г. Ленинграда, где полк своими бомбардировочными ударами на подступах к г. Красное Село нанес врагу большое поражение авиаполку присвоено наименование «Красносельский».

Война продолжалась, но время уже работало на Красную Армию, приближая к Победе день за днём…Постоянно происходила передислокация 1-й авиадивизии дальнего действия. В июне – июле 1944 года полк, получив боевой приказ, своими бомбардировочными ударами содействовал успешному наступлению и быстрому освобождению Белоруссии.

С аэродрома Боровой экипажи авиаполка совершают свой первый вылет по бомбардировке вражеских объектов, расположенных на территории Германии. С 23 июля по 21 октября 1944 года полк участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики, изгоняя врага с оккупированных территорий Советского Союза.

С осени 1944 до середины весны 1945 года бомбили железнодорожные узлы Восточной Пруссии, уничтожая артпозиции, войска и технику противника. С 1 по 4 апреля 101-й авиаполк перелетел на аэродром Тужино, около г. Вышкув (Польша). Впервые, 7 апреля 1945 года, днём ночной авиаполк произвёл 19 самолётовылетов на г. Кенигсберг. В апреле также произвёл 47 самолётовылетов на г. Берлин, боевой налёт составил 262 часа.

В конце апреля по 2 мая 1945 года полк продолжал наносить бомбардировочные удары по порту Свинемюнде в Померанской бухте. В Берлине была поставлена последняя точка в окончании в этой величайшей трагической войне народов мира. Пришла вновь весна, а с нею – Победа. 9 мая 1945 году, на аэродроме состоялось торжественное построение всего личного состава 101 гвардейского авиационного Красносельского Краснознаменного полка Дальнего Действия с митингом и выносом Боевых Знамён.

Таков боевой путь, который вместе со всем личным составом авиаполка прошел наш земляк, заместитель старшего инженера АП по вооружению, гвардии инженер – капитан Левин Николай Николаевич. Он дожил до Победы, но сколько всего ему пришлось пережить за эти годы, когда в начале войны фашистские самолёты бомбили наши аэродромы и как свечи, горели самолёты, горела земля и горело небо, экипажи шли на таран с гитлеровскими «асами», по двое – трое суток почти не смыкая глаз, провожая в бой самолёты и с нетерпением ожидая возвращения лётчиков…

Инженер – капитан Левин был демобилизован 29 августа 1946 года. Вернулся домой. В семье родились трое сыновей: Борис, Николай и Валерий, но что – то не задалось в мирной жизни, видимо, война не отпускала его душу, много смертей вокруг он видел… Николай Николаевич ушёл из семьи и жил в деревне Чирково Усть-Кубинского района. Умер где – то в 1967 году.

Левин Николай Николаевич награждён: медаль «За боевые заслуги» (31.12.1942 года и 03.11.1944 года); медаль «За оборону Ленинграда» (16.06.1944 года); орден Красного Знамени (20.02.1945 года); медаль «За взятие Берлина» (05.1945 года); медаль «За победу над Германией» (09.05.1945 года); медаль «Партизану Великой Отечественной войны 2 степени (1944 года).

*****

Многие сокольские, как и другие советские мальчишки, чьё детство пришлось на 1930-е годы, мечтали стать прославленными лётчиками, такими как Валерий Чкалов, Анатолий Папанин… Мечта о небе, о полётах воодушевляла их и представлялась дорогой к светлому будущему и подвигам… Но, увы, мечты многих разбились в одночасье. Им пришлось защищать Родину от фашистского нашествия, сражаясь с врагом в небе, проявлять героизм и совершать небывалые подвиги…

За героизмом летчиков всегда видели и других героев — техников, механиков, мотористов и инженеров по вооружению АП. Они готовили самолеты к полетам, подвешивали бомбы, при необходимости летали в составе экипажей на боевые задания, забывали даже брать для себя парашюты. Все работали на аэродроме круглосуточно независимо от времени года; трудились у своих боевых машин, не замечая обмороженных щек и рук. Этот незаметный для постороннего человека героизм больше всего ценили сами летчики.

Историческая правда должна передаваться из поколения в поколение, и самое главное, чтобы помнили и осознавали ныне живущие: через что прошёл советский солдат, и тогда связующая нить поколений не будет утрачена. Запомним их имена!

Автор статьи: Старыгина Галина Александровна, г. Сокол.